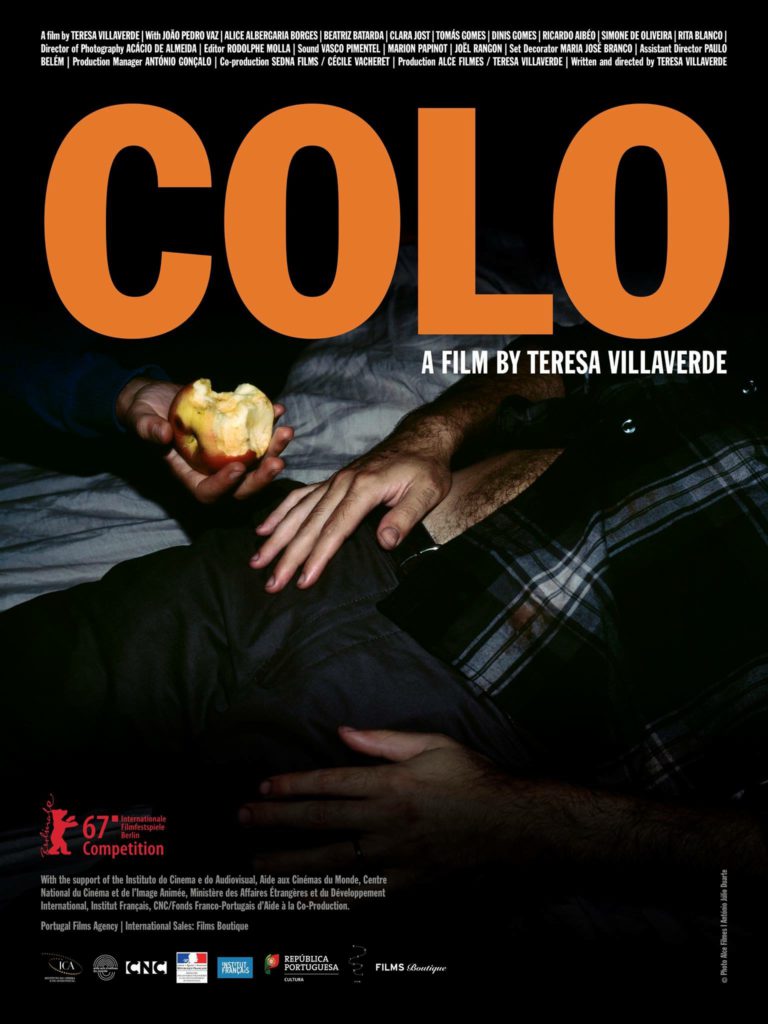

Films, Musiques & Livres

Drame (Portugal, 2016, 136 min)

Réalisation : Teresa Villaverde,

Scénario : Teresa Villaverde,

Montage : Rodolphe Molla,

Avec... Alice Albergaria Borges, João Pedro Vaz (le père), Beatriz Batarda (la mère)

Photographie : Acácio de Almeida

Production : Alce Filmes, Sedna Films

Productrices : Teresa Villaverde, Cécile Vacheret

Assistant de production : Flavien Giorda

Synopsis :

Au Portugal, la lente implosion d'une famille portugaise touchée par la crise économique.

Dans la presse...

« Onze ans après l’intranquille Transe, la réalisatrice portugaise Teresa Villaverde filme à nouveau une très impressionnante chute sans fin. Celle d’une famille frappée de plein fouet par la crise économique: le père, a perdu son travail, tandis que la mère s’épuise à combiner deux emplois. Colo ne met pas de guillemets autour du parcours de croix de cette famille qui se retrouve à vivre comme en temps de guerre. Pourtant, Colo ne tombe pas dans un misérabilisme étouffant. Exigeant mais visuellement incroyable, le film de Villaverde ne ressemble pas du tout à l’image que l’on se fait du “cinéma social” ultraréaliste. Tant mieux. » (Grégory Coutaut, filmdeculte.com)

Ce qui saute aux yeux dans la première scène du film de Teresa Villaverde, c’est l’arrière-plan, une rangée d’arbres qui se poursuit avec les tours d’une cité résidentielle. Comme si on assistait, spectateurs impuissants, à cette mutation, à la nature qui s’efface pour laisser place à la “civilisation”. Mais cette transformation, dans la logique des choses, n’est pas forcément un progrès. Comme le confirmeront les scènes suivantes, la cité n’a rien d’un lieu de vie paradisiaque. La cinéaste portugaise la filme comme un désert de béton, de métal et de verre, hanté par quelques individus solitaires, presque des fantômes, déjà morts, sans le savoir. Même filmées en plan large, ces tours donnent une sensation d’enfermement, d’étouffement, comme celles que Bertrand Blier avait filmées dans Buffet froid, à la fin des années 1970. Presque cinquante ans plus tard, les choses ne se sont pas arrangées. La crise économique est passée par là. Les horizons sont bouchés. Même en montant sur le toit de la tour, on ne voit que du béton ou un ciel gris et froid, déprimant, sans oublier les déchets que des gamins ont laissé derrière eux, des emballages de burgers américains, symboliques du capitalisme sauvage qui ravage les sociétés occidentales.

Nous sommes ensuite attirés par le visage de l’adolescente en train de pleurer sous l’un des arbres. Nous ne le savons pas encore, mais Marta aussi a entamé sa mutation. Et elle a plutôt envie de faire le chemin inverse, quitter ces tours sordides et cet univers qui ne tourne plus vraiment rond ces derniers temps. Elle n’est pas la seule à chercher à s’échapper de ce cadre étouffant. Son père, chômeur de longue durée, peine à trouver sa place dans la société, mais aussi dans la structure familiale. Il semble de plus en plus paranoïaque, fébrile à l’idée que sa femme puisse le quitter. De son côté, celle-ci souffre en silence, lassée de devoir assumer seule toute l’économie du foyer, cumulant les emplois et les heures supplémentaires. Surtout que cela ne fonctionne plus vraiment. Dans quelques jours, l’électricité sera coupée et il faut encore payer la carte de bus de Marta, les courses, les extras… Englués dans les problèmes du quotidiens, les personnages ne communiquent plus vraiment. Ils se parlent un peu, mais ne s’écoutent plus. Leur foyer risque de s’embraser à tout moment.

Pourtant, ces personnages ne se complaisent pas dans leur malheur. Ils sont déjà en train de chercher des moyens de fuir, de changer de vie ou de se transformer eux-mêmes pour s’adapter à leur cadre de vie et ne pas finir comme leur canari, littéralement mort d’ennui dans sa cage. Marta cherche son salut dans la vie nocturne, dans la musique, les fêtes entre amis. Son père est tenté par des actes plus crapuleux, puisque trouver un travail honnête ne semble plus possible dans cette ville, mais il n’a probablement pas l’étoffe d’un truand. La mère, quand à elle, semble la seule à tenir encore le choc, mais on se demande si elle n’a pas trouvé un amant plus fortuné, qui l’extirpera de sa condition…

L’irruption de Julia, une camarade de classe de Marta, va ouvrir de nouvelles perspectives et offrir des possibilités de changement assez curieuses, parfois radicales, ou moralement douteuses, mais qui permettront peut-être à chacun de retrouver sa liberté, ou du moins une certaine confiance en l’avenir.

Colo est avant tout un film d’ambiance. Teresa Villaverde capte l’air du temps, observe ses personnages comme une entomologiste ou une naturaliste. Elle dresse le portrait d’une société malade qui doit réagir si elle ne veut pas sombrer définitivement. Le monde change, pas forcément en bien, mais il est toujours possible de construire avec l’existant, d’emprunter d’autres voies, d’autres chemins, de revenir à plus de simplicité. Surtout, il faut continuer à rêver à un avenir meilleur. C’est peut-être là le sens de la scène finale, sublime. Marta s’enferme dans la cabane de pêcheur où elle a élu domicile et s’endort paisiblement. La caméra filme alors la cabane dans la nuit, avec un mouvement de va et vient, comme une respiration. Et on a l’impression d’un visage en train de dormir – et de rêver…

Inutile de préciser que Colo, avec sa durée, son rythme contemplatif, ses ellipses et ses étrangetés, constitue une épreuve même pour les cinéphiles les plus exigeants, comme les films précédents de la cinéaste. Mais il s’agit assurément, pour nous, de l’un des meilleurs films de cette 67ème Berlinale. Il n’est en revanche as certain que le cinéma radical de Teresa Villaverde fasse l’unanimité au sein du jury de Paul Verhoeven… (Boustoune, Anglesdevue)

Il aura fallu attendre le 6e jour du 67e Festival de Berlin pour que la crise économique européenne fasse son apparition dans la compétition. La réalisatrice portugaise Teresa Villaverde, qui est de retour à Berlin après avoir été sélectionnée en 1991 au Forum pour le film Alex, a en effet posé sa caméra au sein d'une famille dont le père est au chômage depuis un long moment tandis que la mère cumule plusieurs emplois en même temps pour subvenir aux besoins de la famille. Lorsque le film commence, la situation est déjà bien installée. On sent à de petites choses (notamment l'anxiété du père lorsque sa femme tarde à rentrer) que le lent processus de détérioration de la cellule familiale est bien entamé. Même si les relations entre les personnages sont en apparence normales, on sent entre eux un malaise, une fragilité fébrile qui trahit l'éloignement et surtout l'isolement de chacun. Le père est à fleur de peau, sa femme dissimule son immense fatigue derrière une gaieté de façade, et la fille adolescente fait ce qu'elle peut pour s'extirper de ce tourbillon délétère et continuer à vivre normalement sa vie.

La réalisatrice observe ses personnages de loin, dans des plans souvent d'une grande beauté plastique et composés comme des tableaux. Elle les fige dans des encadrements de porte ou de fenêtre, individus coincés dans leur propre vie, les filme de haut, petits êtres malhabiles et perdus, les place derrière des vitres qui empêchent de les entendre parler, eux pour qui la communication est chaque jour plus ardue et moins spontanée. Chaque choix de mise en scène reflète ainsi l'empêchement des personnages, leurs aspirations ratées et leurs regrets pesants. Mais là où Teresa Villaverde est la meilleure, c'est dans sa représentation de l'errance, physique comme psychique. Ce n'est pas un hasard si chaque personnage est tenté par l'option de la disparition ou de la fuite pure et simple.

Plus allégorique que documentaire

La réalisatrice prend son temps pour montrer ces tentatives d'évasion, ces espoirs ténus d'échapper à l'étau de la misère et des larmes. Quitte à sembler aride (et trop long), le film accompagne les uns et les autres dans leurs déambulations désespérées, laissant respirer chaque scène et filant d'un bout à l'autre la métaphore de l'eau qui tantôt les conforte, tantôt les entraîne à la dérive. On est très clairement plus au niveau de la sensation et du non dit que dans l'explication ou l'hystérie. Les indices sont même plutôt épars : la mort de l'oiseau, la coupure d'électricité , le renoncement de la mère à maintenir l'image d'une famille unie... On a ainsi l'impression de faire face à une sensation d'étouffement larvé, comme un piège qui se referme lentement mais inexorablement sur ses victimes.

Cette manière de laisser la réalité économique du Portugal contaminer le récit sans jamais être mentionnée permet à Teresa Villaverde de réaliser un film plus allégorique que documentaire, où la recherche formelle va toujours de pair avec le propos, et dans lequel la famille en décomposition devient la métaphore du pays lui-même. Malgré les réserves que l'on peut émettre sur le film, qui n'est pas totalement abouti dans sa démonstration, et souffre de quelques longueurs, il faut reconnaître qu'on avait grandement besoin, dans cette édition en demi-teinte d'une Berlinale où se succèdent les films anecdotiques, d'une œuvre qui allie aussi fortement l'esthétisme d'un cinéma sensoriel à la démarche résolument politique d'une cinéaste soucieuse de parler de son époque. (MpM, ecrannoir)

Lisbonne, une famille confrontée à la pauvreté : les parents se déchirent, épuisés par des emplois mal payés (la mère) ou plus d'emploi du tout (le père) ; leur fille, adolescente, un peu perdue dans cette détresse qui la dépasse... Nous suivons son errance autour de Lisbonne, entre un appartement qui transpire une humiliante misère (électricité coupée : bougies, denrées périssables et batteries de téléphones confiées aux voisins) et le lycée, la rue, la plage, les bars la nuit. Nous suivons aussi l'errance du père tellement humain, attachant et désespéré, et la fuite de son épouse, qui a un besoin vital de rester du bon côté de la société : celui où l'on a une fonction et donc une position sociale.

Fascinantes scènes tournées sur la terrasse de l'immeuble d'où le père, désœuvré 'contemple' la frénésie de la cité.

Mention spéciale à la poésie qui émane des prises de vue, des cadrages, de la douceur du regard portés par la cinéaste sur ses personnages.

Vu en décembre 2017 (festival Artekino)