source : Guillemette Odicino, Télérama

Autobiographique, le film l’est assurément : Hubert Charuel, diplômé de la Fémis, et dont c’est le premier long métrage, s’est inspiré du vécu de ses parents, des exploitants agricoles, aujourd’hui à la retraite, et dont la ferme se situe à Droyes, entre Reims et Nancy. Le tournage s’est d’ailleurs déroulé dans la demeure familiale, le casting mêlant des acteurs professionnels et des proches du cinéaste. Si l’entreprise parentale n’a jamais connu le drame qui se déroule sur l’écran, l’angoisse d’une telle éventualité a longtemps marqué l’enfance et l’adolescence du réalisateur, dont le scénario et la mise en scène tiennent ici lieu de véritable catharsis. Petit paysan mêle les genres avec bonheur, même si la présence des animaux et une méticulosité dans la reconstitution des rituels agricoles balisent dans un premier temps le film dans le cadre inévitable du semi-documentaire. Swann Arlaud, interprète du rôle de Pierre, a lui-même effectué un stage en milieu rural pour s’approprier la gestuelle de l’éleveur et maîtriser divers aspects techniques, comme la traite des vaches.

- (C) Pyramide Distribution

Le scénario aborde avec un réel souci d’authenticité différentes problématiques, économiques, environnementales et sociologiques, liées au secteur primaire : ainsi la mécanisation n’est-elle pas seulement productiviste, la ferme robotisée du voisin étant censée optimiser le bien-être des animaux ; le déterminisme lié aux rencontres amoureuses (le personnage de la boulangère joué par India Hair) est évoqué avec humour ; le risque épidémique menace l’honneur et les revenus de toute une communauté. En somme, un Georges Rouquier (Farrebique) ou un Raymond Depardon (La Vie moderne) auraient pu être motivés par une telle approche, tant la paysannerie a irrigué leur œuvre et dopé leur inspiration. Aussi, le mérite d’Hubert Charuel est-il différent et d’autant plus manifeste que Petit paysan emprunte d’autres pistes, à commencer par celle du film onirique, le ton étant donné dès la séquence d’ouverture : des vaches présentes dans la maison donnent d’emblée au récit un aspect décalé et étrange, à l’antipode du réalisme. L’œuvre emprunte ensuite le sentier inattendu du polar, de par les agissements de Pierre, prêt à tout pour sauver son troupeau, quitte à tromper les autorités sanitaires et policières, en plus des êtres auxquels il tient le plus.

- (C) Pyramide Distribution

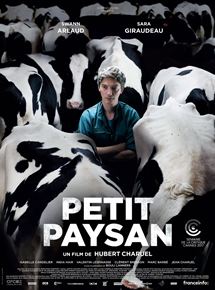

Même si le film de Charuel fait écho à d’autres fictions de la trempe de Béliers (Prix Un Certain Regard 2015), Petit paysan est un bel objet de cinéma, original, et révélateur d’une démarche ambitieuse : « Il y avait cette idée de basculer du naturalisme à une veine plus thriller, de jouer avec les codes du genre. Le récit progresse beaucoup par les manœuvres de diversion de Pierre : pour sauver ses vaches, il est obligé d’avoir une vie sociale, de voir ses amis, et même de dîner avec la boulangère. Il gagne du temps, sans cesse… Au tournage, on a changé peu à peu les cadrages et les lumières : le film démarre dans une atmosphère solaire, et on bascule ensuite dans une lumière plus artificielle et industrielle » (notes du dossier de presse). Bien entouré de comédiens à l’aise dont Sara Giraudeau en sœur équivoque et Bouli Lanners en agriculteur illuminé, Swann Arlaud dégage une force dramatique qui confirme, après Les Anarchistes, Ni le ciel, ni la terre et Une vie, qu’il est l’un des acteurs les plus doués de sa génération.

source : avoiralire.com

Hubert Charuel avait une dizaine d’années lorsque la crise de la vache folle s’est abattue sur l’Europe de l’Ouest. Fils d’éleveurs laitiers, il se rappelle le choc qu’avait représenté dans le milieu agricole le brutal « principe de précaution » : pour un animal malade, tout le troupeau doit être abattu. « Si ça arrive chez nous, je me suicide », avait lancé sa mère devant le journal télévisé.

Des années plus tard, le fils unique a choisi de ne pas reprendre la ferme de ses parents pour se consacrer au cinéma. Diplômé de la Femis, il signe avec Claude Le Pape un thriller sur le monde rural – un univers qui, selon lui, « n’est pas qu’un décor, mais mérite d’être exploité dans une fiction ».

Une lutte à corps perdu

Pierre, jeune et célibataire, s’occupe de la trentaine de vaches de son exploitation laitière. Son quotidien rythmé par la traite, les visites de sa sœur vétérinaire et les contrôles de production vole en éclats le jour où l’un de ses bovins tombe malade. L’épidémie vient de Belgique ; elle évoque de façon à peine voilée celle de la fin des années 1990. Les spécialistes sont sans réponse quant au processus de contamination et se préparent à abattre l’intégralité du cheptel dès les premiers symptômes. Une fièvre visuelle, sanglante, inquiétante.

L’agriculteur taiseux et emprunté tente de dissimuler une, puis deux bêtes malades pour épargner le reste du troupeau. Seul, il s’engage dans une lutte qui tend à la névrose. Isolé, obsessionnel, de plus en plus paranoïaque, il accumule fraudes et mensonges en tentant désespérément de garder le contrôle malgré l’insistance de sa sœur (Sara Giraudeau) qui l’exhorte à prévenir les autorités sanitaires.

Dans son esprit enfiévré, les amis se muent en ennemis, les proches en espions alors que son amour pour son troupeau l’enferme dans un combat qu’on sait perdu d’avance. Un combat qui lui permet malgré tout de rester debout.

Trois récompenses au Festival du film francophone d’Angoulême

De la scène d’ouverture à celle de clôture, les vaches sont partout. D’abord rassurantes dans l’imagerie rurale traditionnelle, elles se muent en créatures oppressantes à mesure que l’on glisse dans la tragédie. Quelques respirations hors de la solitude de la salle de traite sont bienvenues pour équilibrer la noirceur du scénario, sur lequel le spectateur calque ses propres connaissances de la crise du lait et des difficultés des producteurs, s’attendant au pire.

Ce premier long métrage d’Hubert Charuel a été récompensé, dimanche 27 août, de trois Valois par le jury du Festival du film francophone d’Angoulême : un pour le film, deux autres pour la musique et la performance de Swann Arlaud qui prête son visage à Pierre, précis jusque dans les gestes empruntés aux professionnels.

Des acteurs crédibles

« Je savais que la crédibilité du film allait passer par le corps des acteurs, et ceux-ci l’ont compris aussi. Leur aisance avec les animaux se voit à l’écran », souligne le réalisateur qui a également invité sa famille à jouer les rôles secondaires. Le duo Swann Arlaud-Sara Giraudeau a pris le temps de s’immerger dans le quotidien des éleveurs et des vétérinaires de campagne : en témoigne la justesse de leur jeu.

« Pierre a la vie que j’aurais dû avoir », aime à rappeler Hubert Charuel. Au-delà de la lutte psychologique, il photographie un monde changeant, celui des paysans, dans lequel cohabitent des modèles opposés. La robotisation, l’investissement, les ressources d’Internet, le poids de la famille s’entremêlent. « Rien n’est simple dans ce milieu, rien n’est manichéen. Je ne cautionne pas un modèle d’exploitation ou de vie en particulier, je pose simplement des questions sans avoir les réponses », conclut le Haut-Marnais qui rend un hommage sincère et inspiré à cette vie qu’il n’a pas eue.

Un fort ancrage territorial

Il avait déjà choisi sa terre natale, la Haute-Marne, pour tourner ses courts métrages. Pour son premier long métrage, Hubert Charuel a été encore plus loin : il a investi la ferme où il a grandi. Celle-ci, à Droyes, près du lac du Der, était vide depuis peu : au récent départ à la retraite de ses parents, éleveurs laitiers, les 30 vaches ont été transférées dans un Gaec voisin. Le décor était idéal : il le connaissait depuis toujours. Pour se préparer, l’acteur principal, Swann Arlaud, nommé Pierre Chavanges, du nom d’un village voisin, a rencontré des éleveurs du secteur et fait un stage dans la ferme de cousins du réalisateur. L’ancrage territorial est également vrai pour le casting, qui fait place à de nombreux habitants. Le cousin d’Hubert Charuel joue son meilleur ami, un de ses amis joue le patron du restaurant, un autre le salarié du silo. Son propre grand-père est remarquable dans le rôle du vieux voisin Raymond, tandis que son père joue son propre père, et sa mère la contrôleuse. « Ce film est ma façon à moi de reprendre l’exploitation », raconte le fils unique, qui prépare également un documentaire sur la fin de la ferme de ses parents.

source : Élise Descamps (à Metz pour le magazine La Croix)

Pierre, la trentaine dort dans son lit... au milieu des vaches. Il se lève et arrive, en jouant des coudes au milieu d'elles, dans la cuisine. Il prend son café en les contemplant. Le réveil sonne. Ce n'était qu'un rêve. Aux Granges, un hameau du village agricole de Droyes, entre Reims et Nancy, à vingt kilomètres de Saint Dizier, Pierre, est bien éleveur de vingt-huit vaches laitières. Il a repris l'exploitation de ses parents qui, tout proches, ne cessent de lui donner des conseils : s'il est premier du département sur la qualité du lait, il n'est que sixième sur la productivité. C'est toutefois mieux que Fabrice dont la ferme robotisée ne pointe qu'au 42e rang. Sa mère essaie, qui plus est, de le marier avec la boulangère, la jeune Angélique.

Pierre est inquiet pour l'une de ses godelles, Topaze, qui doit mettre bas durant la nuit. Elle a un comportement anormal mais sa sœur vétérinaire, Pascale, le rassure. Topaze n'a pas la FHD, l'épizootie bovine, venue de Belgique et qui touche désormais la Charente. La FHD se manifeste par une hémorragie dorsale. La nuit venue, Pierre se renseigne néanmoins sur la maladie via Internet. Selon le principe de précaution, les autorités sanitaires européennes imposent alors l’abattage intégral du troupeau. Le baby-phone avertit Pierre que Topaze va bientôt mettre bas. Il l'aide à faire venir au monde un adorable petit veau.

Le lendemain matin, Topaze refuse de se lever. Pierre appelle d'urgence sa sœur qui, en congés, vient pourtant avec un collègue vétérinaire. Pierre ne croit guère au diagnostic de la mammite type colibacillaire. C'en est trop pour Pascale qui ne supporte plus la paranoïa de son frère. Pour mettre fin à celle-ci, elle appelle la DDPP (direction départementale de la protection des populations) pour l’envoi d’un expert le lendemain. Pierre prend peur et voudrait annuler ce rendez-vous mais Pascale lui signifie qu'il est impossible de revenir en arrière

Dans la journée, Pierre est inquiet. Il aide son voisin, le vieux Raymond, atteint d'Alzheimer et qui a bien du mal à s'occuper de sa godelle Miranda. Il donne aussi rendez-vous à Angélique pour un restaurant le samedi suivant. La nuit, Pierre consulte de nouveau des sites sur internet de paysans qui ont du affronter maladie. Il est surtout sensible à la chaine Youtude de Jamy, un éleveur belge qui raconte que la sanction pour les éleveurs est sans appel : au premier cas de maladie déclaré, tout le troupeau doit être abattu. Du jour au lendemain, il a tout perdu. C'est alors que Pierre entend Topaze meugler sans fin dans l'étable. Après avoir caressé son dos, Pierre voit que sa main est maculée de sang. C’est la marque, irréfutable, de la maladie. Pierre, affolé, sait que le contrôle de la DDPP, le lendemain, sera fatal à tout son troupeau. Refusant la fatalité, espérant enrayer l’épidémie, Pierre décide de tuer sa vache et de la faire disparaître. Il ne peut la tuer d'un coup de fusil au risque de réveiller l'entourage. Il se décide à l'abattre à la massue puis, ayant creusé un trou avec la pelleteuse dans un champ au loin, il la brûle puis l'enterre.

Pierre revient juste à temps pour mettre sur une vache saine le numéro d'identification de Topaze avant le contrôle de la DDPP. Le vétérinaire est furieux qu'on l'ait fait déplacer pour rien. Pascale n'est pas dupe et exige une explication. Effondrée par le geste de Pierre, elle accepte néanmoins de le couvrir. Toutefois, si un autre cas se déclenche, elle alertera la DDPP.

Pierre et Pascale, lassés d'être sous la surveillance continuelle de leurs parents, qui ont découvert qu'il manquait une vache dans le pré, décident de leur payer un voyage en Corse pour souffler un peu. La mère le prend mal et Pierre explose de colère.

Pierre, toujours très inquiet, dine au restaurant avec Angélique sous le regard amusé du patron, Jean-Denis. Celui-ci finit par convaincre Pierre de venir enfin à la chasse un jour prochain. Lors de celle-ci, Pierre se sent plus proche de Fabrice, lu aussi toujours préoccupé par son métier et qui via son téléphone consulte des graphiques lui permettent de constater en temps réel le rendement et l’état sanitaire de son cheptel.

Le lundi, Pierre a oublié le contrôle des services laitiers et doit admettre avoir perdu une vache. Il doit en faire la déclaration à la police. Le policier qui l'interroge, dans son délire raciste, se méfie des Roms du voisinage qui pourraient atteler des vaches aux squads qu'ils volent. Il préfère orienter Pierre vers une ultime déclaration comme quoi il aurait mangé sa vache. Le policier le couvrira alors s'il accepte de lui fournir quelques côtelettes. Pierre s'en acquitte au supermarché.

Le soir, Jean-Denis et Fabrice se sont invités à l'apéritif mais c'est la catastrophe pour Pierre : dans la salle de traite, il découvre une seconde vache atteinte de la FHD. Il l'abat d'un coup de fusil juste avant l'arrivée de ses amis. Pour couvrir les meuglements des vaches, il décide d'entrainer ses amis en dehors de la ferme pour un bowling. A deux heures il n'en peut plus et accompagne Fabrice lui aussi inquiet pour son troupeau. Pierre traine alors la vache abattue hors de la salle de traite et la fait disparaitre dans la fosse à purin. Il s'en va ensuite voler une vache dans la ferme robotisée de Fabrice. Son dos couvert de pustules ensanglantées le fait souffrir au point qu'il s'asperge d'un liquide antiseptique. Il nettoie son petit veau, Biniou, et l'installe dans son salon.

Le matin, Pierre s'en va acheter de la chaux pour couvrir l'odeur pestilentielle de la vache pourrissant dans la fosse à purin. Il comprend que Raymond à vu qu'il avait tué sa vache et, profitant de son Alzimer, l'oblige à répéter qu'il n'a rien vu.

Pascale, en inspection chez Fabrice, comprend que la vache disparue est celle qu'a dû voler son frère pour couvrir un autre décès dans son troupeau. Elle lui rend visite et lui annonce qu'elle va le déclarer à la DDPP. Pierre fonce alors vers la Belgique avec une bétaillère où il a embarqué ses 27 vaches. Chez Jamy, il se rend toutefois compte de la paranoïa de celui-ci, désormais seulement avide de se faire connaitre sur Youtube. C'en est trop : Pierre rentre aux Granges.

Le matin Les vétérinaires de la DDPP et Pascale sont là pour abattre le troupeau contaminé. Pierre demande à traire ses vaches une dernière fois et accepte de donner la mort à Bignou.

Le soir Pierre écoute sur son répondeur ses voisins qui l'appellent pour savoir s'il ne vendrait pas ses terres maintenant qu'il n'est plus en mesure de reconstituer un troupeau avec les maigres indemnités qu'il recevra.

Au matin, Pierre, comme délivré du poids de responsabilités écrasantes, parcourt un chemin près de chez lui. Il s'arrête regarder une vache dans le pré et continue sa marche.

Le cauchemar inaugural indique qu'un destin trop lourd pèse sur Pierre. Les matins ensoleillés des premières séquences laissent la place à des scènes de nuit de plus en plus baroques. Elles sont en phase avec un esprit qui a perdu son centre: sa ferme, ses vaches. Pierre tente de façon désespérée d'éloigner d'elles, sa famille, ses amis et ses voisins.

Un film noir, fantastique et expressionniste

Topaze brulée dans la nuit, la séquence de bowling, la vache trainée dans la nuit, le retour de la bétaillère dans la nuit, les vidéos Youtube regardées à la lumière d'un ordinateur dans la nuit, les messages perfides reçus dans la nuit; les lumières expressionnistes, la musique tour à tour inquiétante et nostalgique donnent au film une atmosphère de fantastique froid qui rappelle Grave ou Bullhead De Michael R. Roskam.

De plus en plus seul, se coupant de tous, Pierre prend tout sur son dos, la maladie dont ses vaches sont victimes et qui prend, chez lui, la forme d'un eczéma purulent. Il en partage la souffrance en s'aspergeant de produits désinfectants.

La lumière, Pierre la retrouve pour l'abattage des vaches traité sur le mode de l'acceptation et surtout de la séquence finale qui, après tous ces cauchemars nocturnes, apparaît comme une délivrance.

Mystique d'une paysannerie en voix de disparition

L'interprétation très sobre de Swann Arlaud, la passion presque mystique pour les vaches de son personnage, font aussi parfois penser à Au hasard Balthazar. La séquence où Pierre lave le petit veau et l'installant près de lui sur le canapé du salon peut faire penser à la cérémonie nocturne où Marie couvre Balthazar de fleurs. Balthazar finissait par mourir d'une balle perdue paisiblement dans un champ. Pierre choisit aussi la lumière finale, l'acceptation du réel face au complotisme paranoïaque, mais il signifie aussi la fragilité d'un mode de vie paysan traditionnel face aux normes de plus en plus exigeantes et aux menaces des épidémies mondiales.

source : Jean-Luc Lacuve, le 23 octobre 2017, ciné-club de Caen